Nazar, un municipio de tierra Estella situado al pie de la peña Costalera, en la sierra de Codés, tiene un nombre muy original, llamativo en una tierra donde los topónimos vienen del castellano o el vasco. ¿Y este? Su etimología es desconocida, como resume Mikel Belasko. Me atreveré a formular una llevado de la curiosidad y, en parte también, de la llamada de la sangre, ya que mi familia materna procede de ahí cerca (apellidos Remírez y Landa, familia en Genevilla y Asarta… no tiene pérdida).

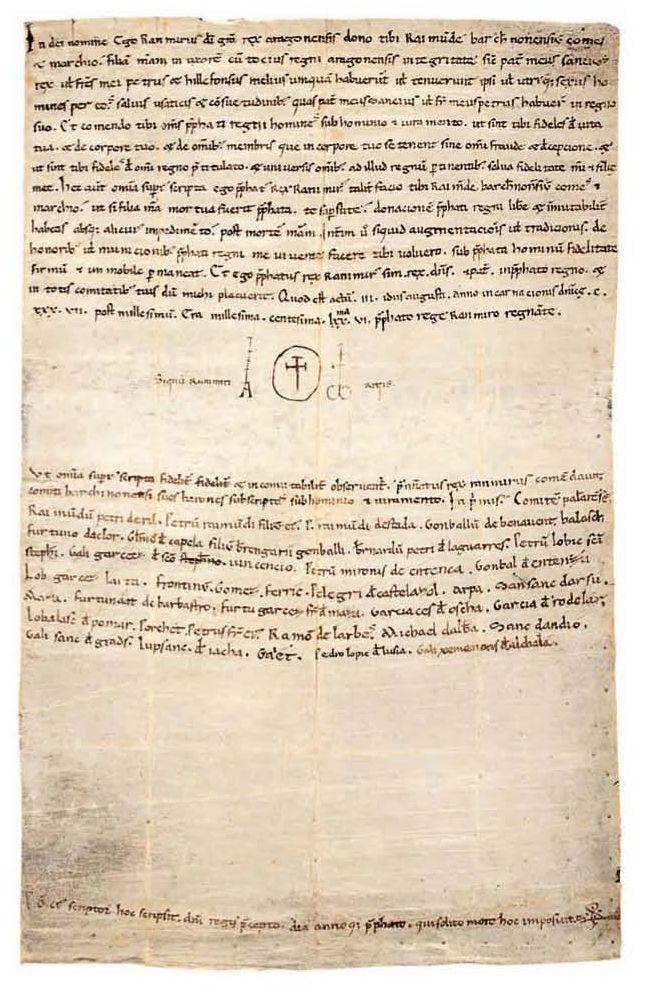

La clave para llegar a ella me la ha dado la ermita de la Virgen de Loreto, situada en lo más alto del pueblo lindando con el bosque de carrascal estellés. La construcción actual es del siglo XVI, pero la imagen de la Virgen es del siglo XIII con trazas románicas, así que no es descabellado atribuir la misma antigüedad al culto mariano en el pueblo. La documentación más antigua del nombre, según Belasko, es de la misma época, año 1268, con la forma invariable de Naçar y Naçarr. Pues bien, sobre la advocación mariana de la Virgen de Loreto, se afirma que empezó en el mismo siglo XIII cuando los musulmanes conquistaron Palestina tras vencer a los cruzados, incluyendo la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, donde se encontraba la casa de la Virgen María y José en la que Jesucristo pasó sus años de infancia. Según la leyenda cristiana los ángeles, para proteger la Santa Casa del maltrato que le infligirían los infieles, la alzaron en el aire y se la llevaron volando hacia Dalmacia, y más adelante a Italia, a un bosque de laureles primero y luego a una colina, donde hoy se alza el Santuario de Nuestra Señora de Loreto. Del bosque de laureles (laurus en latín) tomó el sobrenombre esta virgen.

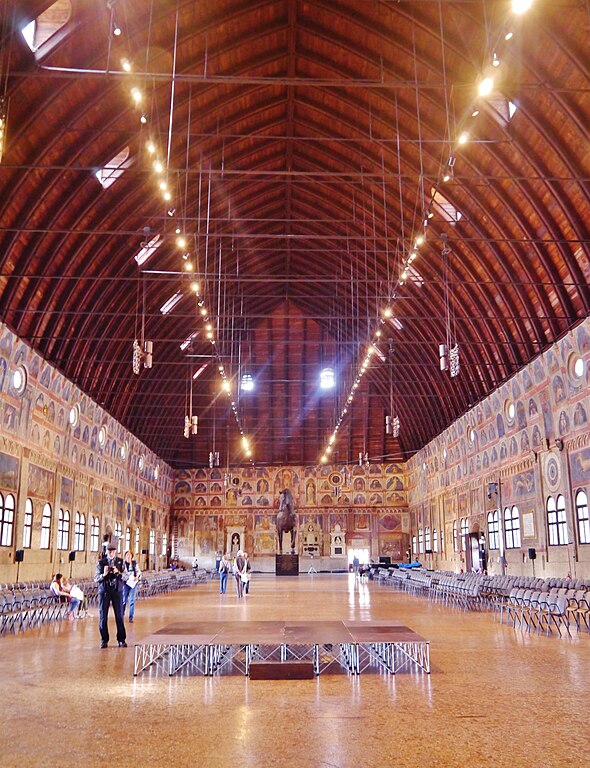

Ermita de la Virgen de Loreto en Nazar. Foto: Mentxuwiki en Wikipedia, con licencia CC BY-SA 4.0.

Ermita de la Virgen de Loreto en Nazar. Foto: Mentxuwiki en Wikipedia, con licencia CC BY-SA 4.0.

Dado que la imagen de la Virgen de Loreto que se guarda en su ermita tiene trazas de ser del siglo XIII, podemos suponer que ya en esa época el lugar competiría con Dalmacia e Italia en ser el destino definitivo para la Santa Casa de la Virgen. Como su ubicación original era Nazaret, no sería extraño que al lugar o poblado en que la casa estaba situado se le diera, para dotarlo de mayor legitimidad, el nombre de Nazaret. Este topónimo, al parecer, tuvo varias formas: en griego Ναζαρέθ o Ναζάρα, y en latín Nazaret, Nazareth, Nazara y Nazarath. La posición del acento puede suponer una dificultad, porque es difícil que una palabra aguda pierda la sílaba tónica. Sin embargo, en época medieval pudo leerse como palabra llana (es la tendencia natural de los hablantes del castellano), y perder la consonante dental final y, a continuación, la /e/ final como ocurrió en muchas otras palabras, para pasar de Nazáret ( cualesquiera otras variantes) a Nazar. Además, los autores del siglo III Sexto Julio Africano y Orígenes atestiguan por primera vez el topónimo como palabra llana: Ναζάρα, lo que allanaría la hipótesis de la pérdida de la vocal final postónica (a cambio de introducir la dificultad no pequeña de que se perdiera una vocal /a/ final).

Para acabar de adornar la hipótesis, el gentilicio de los habitantes de Nazar es «nazareno/a». Así, tal cual. Doy por hecho que los etimólogos que se enfrentaron antes de mí a este misterio, pensaron que se trata de un gentilicio sobrevenido, apegado falsamente a un topónimo que solo por casualidad se parece al del pueblo en el que vivía la sagrada familia. Pero bien puede ser que no, que el gentilicio sea el que corresponde desde un principio. Dixi (o, dicho en griego, εἶπον).